きわめて個人的な内容です。60年代~70年代の音楽にご興味のある方のみ、ご覧ください。

僕は子供の頃、自分のことを音楽の天才ではないかと思っていた時期がありました。幼稚園に入った頃には、聞いたメロディーを「そっくりそのまま」ハーモニカで吹くことが出来、なぜか、それを音階(ドレミファ)で歌うことが出来たからです。いま考えても、なぜ、それが出来るようになったのか、僕にもわかりません。誰かに教えてもらった記憶もありません。もちろん、誰か(おそらく、幼稚園の先生)に教えてもらったに違いないのですが、その記憶がないという意味です。僕の3人の子供の中で、長女だけがこの特技を引き継ぎました。

母に聞いたところによれば、ある日、幼稚園の先生が我が家にやってきて、「この子にピアノを教えさせて欲しい」と言ったそうです。しかし、父は「日本人は音楽だけでメシを食っていけるほどの演奏家にはなれない。せいぜい、場末のキャバレーで演奏するのが関の山だ」と言って許してくれなかったそうです。1954年か55年、戦後10年ぐらいですので、音楽よりも生活を心配したのでしょう。その後、現在に至るまでピアノを習ったことはありませんし、独学で勉強するほどの強い興味も湧きませんでした。そのため、いまでも僕には鍵盤コンプレックスがあります。鍵盤が自由に弾ける人を見ると羨ましく思いますし、若いうちにやっておけば良かったとも思います。僕ができるのは、せいぜい1人多重録音のときにメロディーとコードをシンセサイザー(いまでも1台持っています)で弾く程度のことです。

僕は生まれてからずっとクラシック音楽を聴いて育ちました。両親がクラシック好きで、我が家には膨大な枚数のSPレコードと、いまで言うステレオ・セット(当時はモノラルですが)があり、僕はクラシック以外の音楽を殆ど知らずに育ちました。小学3年生か4年生のとき、ザ・ピーナッツの「情熱の花」をテレビで聞き、驚きました。知っているメロディーだったからです。ご存知の方も多いと思いますが、この曲はベートーベンの「エリーゼのために(Für Elise:WoO 59)」からメロディーを拝借したもので、まずアメリカでヒットし、それをカテリーナ・ヴァレンテがフランス語で歌い、その日本語版が ザ・ピーナッツの 「情熱の花」でした。これを生まれて初めて、学校で習った通りに五線譜に書き留めました。五線譜のノートなど持っていませんでしたので、紙に自分で五線を引き、そこにオタマジャクシを書いたということです。

それが楽しくなり、好きな曲(もちろん、クラシックです)のメロディー部分だけを五線譜に書き留めることに夢中になりましたが、ある日、母が演奏者用の「本物」の譜面を買ってきてくれました。僕は愕然としました。僕には絶対音感が身に付いていませんでしたので、すべてのメロディーをC調で書いていたのですが、「本物」の譜面は「子供の遊び」とはかけ離れたもので、あまりの違いに、僕はそこで挫折してしまいました。

中高一貫制の私学にもぐり込んだ僕はブラスバンド部に入り、トランペットを吹くようになりました。瞬く間に上達した僕は1年生でファースト・トランペットを吹くようになりました。「好きこそ物の上手なれ」です。いとも簡単にトランペットが吹けるようになってしまったため、練習時間が余ります。そこでリード楽器も始め、クラリネットとテナー・サックスの練習も始めました。買ってもらったトランペットはヤマハでしたが、クラリネットとテナー・サックスはフランスのセルマーを買ってくれました。これも母に聞いたのですが、父は僕が幼稚園の頃にピアノを習わせなかったことを「悪かった」と思っていたそうです。

中学2年生のころ、第二のショックに見舞われます。そのころ米国の音楽に興味を持った僕は家にあった短波ラジオで米軍のFEN(Far East Network)を聞いていたのですが、そこでビートルズの Please Please MeとヴェンチャーズのWalk Don’t Runを聞いてしまいました。まさに衝撃としか形容の方法がありません。もうクラシックなどクソ食らえです。

ということで、学校ではブラスバンドをやりながら、家ではギターとドラムを始めました。ヘフナーのギターとパールのドラム。これも父が買ってくれました。ちょうど家に密閉された地下室がありましたので、そこで指にタコが出来るほどドラムを叩きました。すると、また、あっという間にギターとドラムが「そこそこ」演奏できるようになってしまいました。この頃、ひょっとしたら、僕は音楽の天才かもしれない、なんて思うようになったのです。何冊か本を買い込み、少しマジメに音楽を勉強したため複雑な譜面もスラスラと書けるようになり、大学は音大へ行こうと思っていました。

高校に進学したとき、1年上の先輩に声を掛けられました。「お前、ジャズやらへんか?」 そして神戸にあった「さりげなく」というジャズ喫茶に連れて行ってもらいました。ジャズ喫茶と言っても、レコードでジャズを聞かせるだけの喫茶店です。それでも当時は校則違反でした。しかし、そこで僕は第三のショックに見舞われたのです。マイルス・デイヴィス、チャーリー・パーカー、チャーリー・クリスチャン、ジョン・コルトレーン………僕はなんとかして真似ようとしましたが、手も足も出ず、まさに別世界でした。特にアドリブという概念が僕には衝撃で、ここでまた挫折。

それに追い討ちをかけたのが、大阪のフェスティバル・ホールへアイザック・スターンのコンサートを聴きに行ったときでした。「クラシックなどクソ食らえ」な僕でしたが、スターンだけは好きで、来日するたびに聞きに行きました。音色と言うか、抑揚と言うか、同じメロディーでも彼が演奏すると実に心地よかったからです。その日はコンサートの前に、小学生か中学生ぐらいの日本人バイオリニスト(の玉子)に公開レッスンを行っていたのですが、言葉も通じないのにスターンの指導で見る見る子供達の演奏が良くなっていくのです。とてもではないが、バニー・ケッセルが僕にプライベイト・レッスンしてくれても、あれほど即座に吸収できるほどの感性も才能もない。井の中の蛙というか、僕程度の才能の人間など、世の中にゴマンといるのだということを思い知りました。完膚なきまで叩きのめされた気分になり、そのあとのコンサートはうわのそら。心の片隅に残っていた音大なんて考えがキレイに吹き飛び、天狗の鼻はポッキリと根元から折れてしまいました。

天才は1%の才能と99%の努力などと言いますが、音楽の世界では、その1%の差が致命的なのです。才能がなくても、膨大な知識を身に付ければ、努力により「そっくりさん」になることは可能です。しかし、「そっくりさん」はすぐにメッキが剥がれます。長続きしないのです。そもそも、99%の努力が1%の才能を追い越せるのであれば、世界中に第二、第三のバッハやレノン・マッカトニーがいるはずです。 もちろん、才能にも様々なレベルがあり、それによって可能なことも変わってくるでしょう。僕にだって才能がゼロだったわけではないと思います。しかし、僕の才能は僕が目指すところを達成するには不足だったということです。ところで、その才能は、いつ、どのように身に付くのでしょうね。まあ、それが分かれば世の中は天才だらけになるわけですから、そうならないということは、誰にも分からないのでしょう。レノン・マッカートニーほどの才能に恵まれるのは、配牌九蓮宝燈ぐらいの確率なのだろうか。

まあ、その後のことは、さておいて、、、

僕は曲名や演奏者、あるいは歌詞を憶えるのは苦手です。しかし、気に入ったメロディーは一度聞くと忘れません。何度も何度も頭の中で記憶をリフレインしているからでしょう。それはメロディーだけではなく、コード進行や、たとえばドラムの音が「抜けて」いて、なんとも気持ちが良いなどという「カヴァー・ヴァージョン」なども同様です。オリジナルよりカヴァー・ヴァージョンの方が好き、なんて曲も数多くあります。そんな曲は可能な限りレコードを集めました。ニューヨークに3ヶ月ほど島流しになっていたときは、土日はウエスト・エンドの中古レコード屋で犬かき(分かりますか?)をし、それから楽器屋に回り、帰りにプラモ屋に立ち寄る、という生活ぶりでした。帰国時、何箱ものダンボールにギッシリとレコードを詰めたら、腰が抜けるほどの追加運賃を取られた記憶があります。その後CD時代に入り、古いLPが次々とCDで再発売された頃は、それこそ、必死になって探しまわりました。当時、米国では「こんなLPまで」と思うほどCD化されたのです。日本では「そこそこ売れたLP」だけしか発売されませんでしたし、そもそも元々日本で発売されなかったLPも無数に存在します。渋谷のタワー・レコードでも全種類は輸入してくれませんでした。 日本の音楽市場も大きいですが、米国は日本とは比較にならないほど市場が大きいということです。そのときに持っていたLPの殆どをCDで買い直しました。

それでも、どうしても辿り着けなかった曲が、いまでもいくつかあります。普段は忘れているのですが、たまに、フッと頭の中にメロディーが浮かんできてリフレインします。脳のシワの奥深くに隠れていたメモリーに何かのきっかけで回線が繋がるのでしょう。ギターを弾いていると、ふと、その曲のフレーズを弾いてしまう、なんてこともあります。そのたびに当時の状況や思い出を辿って手掛かりを探しますが、何曲かはいまだに誰の何という曲かすら分からないメロディーやフレーズがあります。

そんな中の1曲を、先日、ついに発見しました。

Julius Wechter & The Baja Marimba BandというグループのLes Bicyclettes De Belsizeという曲でした。この曲を聞いたのは22歳の時でしたので、48年前になります。アルバカーキーのバス・ターミナルでタコスを食べていた時に流れていました。すでに2カ月ほど一人で米国内をウロウロしており、そろそろ人恋しくなっていたころでした。インストでしたので歌詞はありません。メロディーだけです。僕は米国に入国した次の週に買い込んだGibson J-45Dでそのメロディーを弾き始めました。そうするとターミナルにいた何人かが集まってきて、僕が乗る予定にしていたバスまでの時間、1時間ほどでしょうか、全員で次から次へと様々な曲を歌い続けました。僕は歌詞が覚えられないので、実際に「歌った」のは彼らですが。僕が日本からきたと言うと全員が日本人を見るのは初めだと言いました。米国でも、その他の国でも、少し田舎へ行けば、誰も日本のことなど知りませんでしたし、興味もありませんでした。 1972年は、まだそういう時代だったのです。 僕が始めて明確に人種差別を受けたことを体感したのも、民主党のマクガヴァンと共和党のニクソンが大統領選挙を戦っていた1972年の米国でした。そして、その年の秋から、ようやく米国とベトナムは和平協定に向けて水面下の話し合いを開始しました。

この曲を発見したきっかけは、A & M時代に Nick DeCaroが編曲した曲をネットで捜して聴いているうちにBaja Marimba Bandに行きつき、初期のアルバムを聞いていると、その7曲目に入っていました。まさに海岸の砂の中から、ひと粒のダイヤを発見した思いでした。

調べてみると、1968年に英国で制作された30分ほどの短いミュージカル映画の挿入歌で、何人かの歌手が録音しています。それらのヴァージョンも聞いてみましたが、やはり頭の中に残っていた Baja Marimba Band のヴァージョンが最も思い出の中のシチュエイションに合っています。 音楽は音楽だけで記憶に残っているものではなく、その時の思い出とワン・セットなのです。認知症になるまでに、僕の中で「迷子」になっている曲を、すべて発見したいものです。

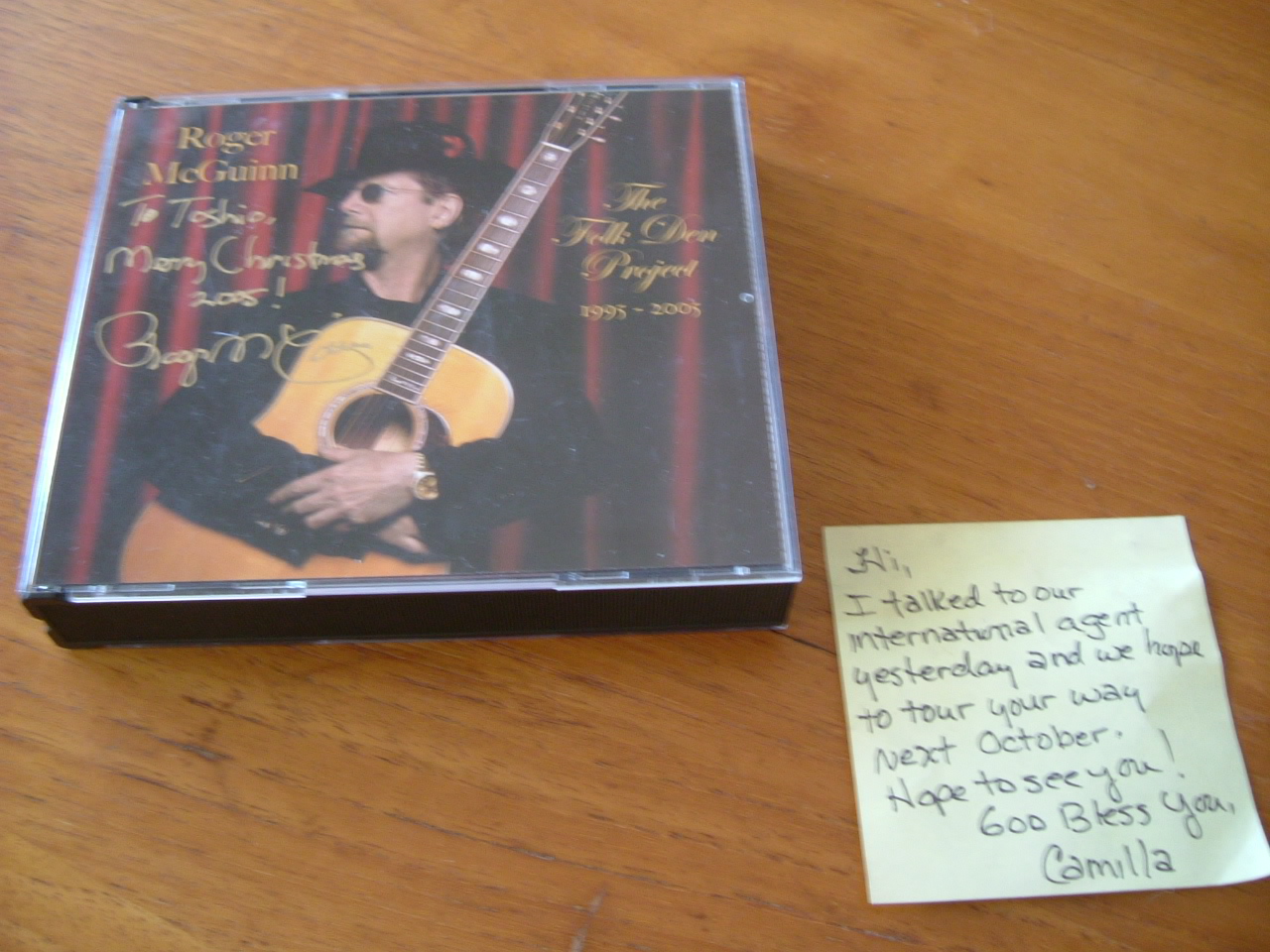

大学生になって以降も現在まで、様々な形で音楽と親しんできましたが、僕が知り合ったミュージシャンの中で最も親しかったのは元バーズのロジャー・マッギンで、一緒に箱根の温泉にも行きました。新橋の北海道料理屋で毛ガニの味噌を食べさせたときは、最初は気持ち悪がってましたが、何口か食べると、すっかり気に入り、それまで食べたことのなかったエビ・タコ・イカなどの刺身も食べまくりました。京都のホテルでは市場で茹でたタコを買ってきて、自分で刺身にして食べていたぐらいです。奥さん(カミラ・マッギン)が実にチャーミングで楽しい人で、夫婦そろって「日本スタイルの爪楊枝」に感動し、アメリカでロジャー・マッギン・モデルの爪楊枝として売り出そう、なんて真顔でジョークを言ってました。素顔の彼は「田舎の純朴な少年が、そのまま大人になった」ような性格で、ジョークを言うときも笑わないので反応に困ってしまいます。彼はその当時,アメリカの古いフォークソングを後世に残そうと何年にもわたりフロリダの自宅でコツコツと録音を続けており、それをフリー・ダウンロードできるサイトを開設していました。それを2005年に4枚組、100曲入りのアルバムにまとめ、送ってきてくれました。彼は僕より8歳年上ですので、今年で78歳。10月にはまた米国内でツアーをするようです。

僕はいまでもたまにギターを弾きます。納戸の奥からギターを出してきて、まず古い絃を外し、フレットを磨き、ネックを調整し、新しい絃を張ります。しかし僕の腕は完全に錆び付いてしまい、昔は簡単に弾けていたフレーズが上手に弾けません。手首が返りません。指も届きません。すべての絃を押さえることが出来ず、音が途切れ途切れです。頭の中では簡単に弾けるのですが、実際に弾くと右手と左手がシンクロしません。あまりのヘタクソぶりにイライラするのですが、一週間か二週間、毎日弾いていると少し戻ってきます。しかし、好きな曲が何曲か弾けるようになる頃には飽きてしまい、ギターをキレイに掃除し、再びケースに戻して納戸に入れてしまいます。新しい曲を練習しようという気持ちにならないことが原因なのでしょうね。というか、感動するメロディーに出逢わないのですよ。それとも腕と同様に感性も錆びついているのでしょうか。あるいは、もう僕のメモリーが一杯なのかも。両耳に10GのUSBを差し込みたい。

僕が好きな曲、よく演奏する曲を挙げると、それこそキリはありませんが、その中で滅多に聞く機会のない曲やヴァージョンで、ネットで聴けるものを、ほんの少しだけ、ご紹介。いずれも太字部分を「そのまま」検索にコピペすれば出てきます。

好きな曲に出逢うことは、人との出逢いにも似ています。一生、付き合えるかもしれません。そして、あなたの人生を、ほんの少し、豊かにしてくれます。

Les Bicyclettes De Belsize (07/11) / Those Were The Days ( Julius

本文でご紹介した曲です。なんとも寂しげなトランペットの音が、誰一人知っている人もいないバス・ターミナルで黄昏ている僕の心に響いたのですよ。帰国後、自分のトランペットでこの音を出そうとしたのですが、僕の腕とトランペットでは再現できませんでした。マリアッチって、どうしてあんな音になるのでしょう。

Harpers Bizarre – Speak Low

有名曲だけに数多くのカヴァーがありますが、このヴァージョンが最も好ましい。初期のHarpers Bizarreには好きな曲、好きなアレンジが数多くありますが、これは1970年に違うメンバーで再結成してから発売されたアルバムの収録曲。このアルバムに収録された他の曲にはガッカリ。デビューした頃はバンドでしたが、実際にはコーラス・グループと呼ぶべき実態で、オリジナル曲は殆どなく、絶妙のアレンジと歌唱で聞かせるスタイルでした。このスタイルだと、他のグループも同様でしたが、やはり早晩、大きな壁にぶつかるのでしょうね。

Lovin’ Spoonful – Lonely ( Amy’s Theme)

ジョン・セバスチャンが映画のために書いた曲。彼はこういったホノボノした曲を多数残しており、グループを解散した後、テレビ番組のために書いた Welcome Back Kotter – Theme Song もなかなか良い雰囲気の曲です。彼のパーフォマンスの中で最も楽しいのは、どこかの野外コンサートで歌った In The Still Of The Nightです。会場に低い声でシュドゥン・ドゥビ・ドゥと歌わせておいて、突如ファルセットで歌い始め、会場は大爆笑。このやり取りが最高に楽しい。ちなみに、このライブ・アルバムのレーベルはチアポ・チアポ・プロダクションという人を食った名前です。思うのですが、米国では若い人が古い曲を良く知っています。ミュージシャンが古い曲を歌うことが多いこともありますが、FM局の数が圧倒的に多いことも理由の一つではないかと思います。あらゆるジャンルをカヴァーするだけの数があり、中には特定の年代の特定のジャンルだけを流す局もあります。日本のようにネットで探し回らなくても良いのですよ。ラジオを流しっぱなしにしておけば、次々と曲を流してくれます。なんとも羨ましいですね。まだまだ日本と米国では音楽の「層の厚さ」が圧倒的に違うのです。

Pepperland (Remastered 2009)

ビートルズのアニメ Yellow Submarine挿入歌。Lennon – MaCartneyではなく George Martinの作曲です。いつの間にか George Martinも「Sir」になっているのですね。 Beatlesは僕の年代だと完全に同時進行ですので、語りだすとキリはなく、好きな曲もキリがありません。戸棚からビートルズ全曲集を出してくると1ページから最終ページまで全曲歌わなければ終わりません。ということでビートルズはさておいて、1978年に製作されたビートルズのパロディ映画 The Rutles の中の Ouch と I must be in love は出来の良い曲です。

The Rutles – Ouch!

THE RUTLES – I MUST BE IN LOVE.

ちなみに、ビートルズのCDで僕がよく聞くのは「 Ultra Rare Trax 」という、1988年ごろに発売された、いわゆる海賊盤のシリーズで、当時、おそらく日本にも輸入されたのではないかと思います。どうやらオリジナルのテープから製作したらしく、音質も悪くありません。このシリーズは、レコードになったOKテイクではなく、ボツになったテイクばかりを集めたもので、ジョンが歌詞を間違えたり、ジョージがギター・ソロを間違えたり、録音前のウォーミング・アップで歌った曲などが入っており、僕はVol.1からVol.6まで6枚持っていますが、もっと発売されたのかもしれません。

特に楽しいのは初期のナンバーです。当時は、いまのようにマルチ・チャンネルで何度も音をかぶせたり、良い部分ばかりを繋ぎ合わせるといった技術も設備もなく、録音スタジオで演奏したままを録音するという、「一発録り」というか、いまで言うスタジオ・ライブです。したがって、同じ曲をジョージ・マーチンからOKが出るまで、ひたすら何回も演奏しながら歌います。最終的にOKになったもの、すなわちレコードになったものは間違わないよう慎重に演奏していますので、面白くない。それよりも、まだOKテイクになる前の演奏のほうが、言い換えれば、練習テイクのほうが伸び伸びと、生き生きと演奏しており、「目の前に彼らがいる」感じがします。

Can’t Buy Me Love では、ジョージがギター・ソロを間違います。I Feel Fine では、「She’s In Love With Me」と歌わなくてはならないところを、ジョンだけが「I’m In Love With Her」と歌ってボツ。ジョンは東京公演でも同じ間違いをしています。Norwegian Wood ではジョンが何度もイントロのギター・ソロを失敗し、やっと間違わずに演奏できたと思ったら、最後に「ほら、できただろ」とつぶやいてボツ。A Hard Day’s Night はジョージのギター・ソロが、まだ出来上がっていませんが、ノリが最高。Leave My Kitten Alone のノリも最高です。ジョージの、後年に「アコースティック・ヴァージョン」と呼ばれるようになった、生ギターでジョージだけが演奏している Whike My Guitar Gently Weeps など、好きな曲を挙げだしたらキリがありません。Rubber Soul 用に録音された、リンゴが歌っている If You’ve Got Troubles ( Lennon-McCartney)も、このCDで初めて知りました。初期の録音の多くはポールの 1・2・3・4 というカウントで始まり、ポールがバンド・リーダーだったことが分かりますし、リンゴはドラムが上手く、ジョージはギターが下手だったことも分かります。

Ultra Rare Trax。どうやら再発売されているようですので、ビートルズ好きの方は聞いてみられてはいかがでしょう。感動すること、請け合いです。

Nick DeCaro – Tea For Two

スタンダードですが、ニック・デカロのアレンジと、上手ではないものの雰囲気の良い歌が光ります。Nick DeCaroは僕が最も好きなアレンジャーの一人で、A & Mの初期、特にTommy Lipumaと組んだ作品の中には数多くの名作、佳作があります。最近、と言ってもかなり前ですが、日本の企画モノでアルバムを出し、ヤマタツさんの曲をカヴァーしたりしてましたが、こういうのは聴きたくなかったなあ、というのが正直な感想でした。

Sergio Mendes & Brasil ’77 – Put a little love away 1972 …

Four Tops . Put a little love away

セルメンが66から77に衣替えしたあとの録音でスマッシュ・ヒットしましたが、数多いヴァージョンの中ではFour Topsのものが貫禄があり、違う意味で、どちらもいい出来です。米国では、同じ曲を数多くのアーチストが録音します。当然ながら、オリジナルよりカヴァーのほうが出来が良いということも数多くあります。オリジナルはヒットしなかったのに、カヴァーがヒットすることだってあります。最近ようやく日本でもカヴァー・ヴァージョンが増えてきて嬉しい限りですし、同じ曲を同じ歌手が再録音し、若い頃の録音より良くなっている例もあります。名曲 Sweet Memories は若い頃の松田聖子も上手だったけれど、いまの松田聖子のほうが聞いていて安心感があります。高橋真梨子のカヴァーもいいですね。僕は仕事で行った某レコード会社のスタジオでコンソール・ルームからデビュー直後の松田聖子が録音前の練習をしているところを見たことがありますが、思っていたより上手と言うか、声に伸びがあるうえに音程がシッカリしてて感心しました。この頃の松田聖子はいい曲ばかりもらってましたね。

Manhattan Transfer – Tuxedo Junction

ジャズ・ヴォーカル・グループですが、ポップな曲も数多く歌い、グラミー賞の常連とも言えるほど。ヴォーカルの実力もズバ抜けているうえにバック・ミュージシャンも実にセンスの良いメンバーを集めており、どの曲を聴いても完璧に近い仕上がりです。タキシード・ジャンクションはデビュー・アルバムに入っていた曲で、 ヴォーカルもバック・バンドも、とにかくキレがいいため聞いていて気持ちがいい。最近は日本にもファンが増え、来日公演も多いですが、彼らのコーラスには圧倒されます。ビッグ・バンドと言えば、昔からホーン・セクションを中心としたアメリカン・スタイルのビッグ・バンドが好きでしたが、息子が高校時代に入っていたビッグ・バンドのコンサートでトロンボーンのソロを取ったときは、ちょっと感動しました。

SOPWITH CAMEL – MAYBE IN A DREAM

Hello Hello やWalk in the park など、少しボードビル風の歌がヒットしたグループですが、おそらくそれはビジネス上のことで、グループの中身は当時のカマストラ・レーベルに在籍していた「風変わりなグループ」のひとつだったのでしょう。全編にわたってオルガンが良い雰囲気です。

Julie Driscoll, Brian Auger And The Trinity-Isola Natale (1967) HD

この曲ではジュリー・ドリスコールは歌っていません。ウェス・モンゴメリー風のギターが最高に気持ち良いのですが、誰が弾いているのか、いまだに不明です。このギター・ソロは、当時、完コピしましたが、ギターのせいかアンプのせいか、この音は出ませんでした。同じアルバムに、ウェスも録音している In and Outが収録されていますので、ウェスが好きな人がメンバーにいたのかもしれません。In and Out はウェスのほうが出来は良いのですが、オルガン好きにはブライアン・オーガー版も楽しく聞けます。

Ten Years After – Adventures Of A Young Organ

ロック・バンドですが、こんな曲も演奏しますよ、といった曲。正直、大したことのない演奏ですが、バックのコード・カッティングが気持ちよく、いまだに一人で弾いてみたりします。この曲を聞いて、日本のバンドと欧米のバンドでは子供のころから聞いてきた音楽が違うのだろうなあ、と思いました。随分前ですが米国某所でホワイト・スネイクのギタリストと一緒になったことがありましたが、この曲の回転コードを弾くと、彼が見事なジャズのフレーズを乗せてきて驚いたことがあります。ビジネスはハード・ロックでも、きちんとギターを勉強しているのですね。そのむかし、僕が英国でホームステイしていたころにHawkwindのSilver Machineという曲がヒットしており、Hawkwindのファンだったステイ先の息子と一緒にLeedsの近くで開かれた野外コンサートで実物を見ました。大したことないバンドだと思っていましたが、ライブになると、これがなんともウマイのですよ。こんなバンドでも、こんな演奏が出来るんだ、と感心した次第。

Tom Petty and the Heartbreakers – So You Want To Be A Rock and Roll Star

本家のバーズよりアップ・テンポで、しかもマイク・キャンベルの12弦ギター・ソロもノリノリです。歌もギターもロジャー・マッギンよりうまい。トムにはもう少し長生きして欲しかった。ロジャー・マッギン、トム・ペティー繋がりでいうと、ボブ・ディランを中心に、この二人にニール・ヤング、エリック・クラプトン、ジョージ・ハリソンまで出演した超豪華ミュージシャンが歌う My Back Pages (Bob Dylan, Roger McGuinn, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton & George Harrison) は最高のMy Back Pagesです。ただし、エリック・クラプトンのソロ・パートは出来が悪い。

Larry Carlton – Sleepwalk

もう40年ほど前になりますが、僕はラリーの自宅(兼スタジオ)に遊びに行ったことがあります。友人がたまたまラリーの若い頃のバンド仲間で、カリフォルニアに出張していたときに電話を掛けてきて、今日、ラリーのとこに遊びに行くけど、来る?って誘ってくれました。もちろん僕はクルマを飛ばしてトーランスの友人宅まで行き、ラリーの家に連れていってもらいました。最初はキッチンでビールを飲みながら話していたのですが、古い曲の話になり3人でラリーのスタジオでギターを弾いて盛り上がりました。そのときに一緒に弾いた曲のひとつが、この曲でした。後日、彼はこの曲をアルバムに収録し、ジャケットにサインを入れて送ってきてくれました。

スパイダーズ – もう一度もう一度

ムッシュのパクリ・シリーズの中で最も気に入っている曲。この曲を歌っていると、自然に、The Beach Boys ~ Surfer Girl になります。イントロだけ聞くと、どちらか分からないほど。こんなことが許される年代だったということでしょう。似た雰囲気の曲として愛奴/二人の夏 (1975年)がありますが、こちらの方が少し上級編でヤマタツさんもコンサートで歌ってました。ムッシュの作った歌で最も好きなのは笠井紀美子に書いた「ベッドの船で愛の海へ」「KIMIKO KASAI (笠井紀美子) – UMBRELLA – LP (LIBERTY …です。ムッシュのアルバムに入っているヴァージョンのほうがいいのですが、ネットでは聴けないようです。サーフ・ロックつながりで言うと、僕はPipelineのヒットで知られる The Chantays の Brian Carman とは何度もメシを食いました。メシと言っても、いつもハンバーガー・ショップか、通りすがりのダイナーでしたが、いまでもディズニー・ランドでたまに演奏すると言ってました。典型的なカリフォルニアンで、気のいいnice guyでした。終戦の年に生まれていますので、僕より5歳年上。残念ながら5年ほど前に亡くなりました。僕がPipelineを知ったのはThe Venturesによるカヴァー版ですが、後年、オリジナルがThe Chantaysだということと、The Chantaysが「テケテケテケテケ」の家元だということを知りました。僕がPipelineを弾くと、それはVenturesだよ、って言われてしまいました。

南翔子 – ハーフムーンはときめき色

うる星やつらの挿入歌ですが、アレンジといい、歌い方といい、センスの良さが光ります。こういうクサクない曲は聴いていて安心感があります。1970年代後半から日本のポップスもレベルが上がってきましたが、就職して忙しくなったこともあり、音楽を聴く時間はグンと減ってしまいました。日本のポップスでも、おそらく探せば僕の知らない良い雰囲気の曲も数多くあるのだと思いますが、知らない、のですよ。

キャンディーズ – ふたりのラブソング

カーペンターズのALL YOU GET FROM LOVE IS A LOVE SONG のカヴァーですが、こちらのほうが雰囲気がいい。ちなみに個人的にキャンディーズは現在に至るまで、日本の、いわゆるアイドルのなかでは最も高い音楽性を感じるガールズ・グループでした。特にピッチの合ったハーモニーの美しさは抜群。あのまま「大人のボーカル・グループ」に育って欲しかった。この「ふたりのラブソング」は由紀さおり 『 生きがい 』とともに、好きな日本人女性ヴォーカル曲のベスト・テンには入ります。カーペンターズ繋がりで言えば、 A DAY WITHOUT YOUも作曲者のポール・ウイリアムズのヴァージョンほうがいい。

I WON’T LAST A DAY WITHOUT YOU BY PAUL WILLIAMS

Claudine Longet – A Man And A Women

初期のA & Mでニック・デカロのアレンジ。クローディーヌ・ロンジェはアンディー・ウイリアムズの元奥さんで、若き日のピーター・セラーズが主演した The Partyというコメディ映画にもマドンナ役で出演していました。(画像)フランス人なので少し甘えたような英語が米国でも人気になりました。まるで映画の一場面のようなアレンジが見事。僕がこの曲をギターで弾くときは、いまでもこのアレンジのスタイルです。ニック・デカロは引き出しの数が多い。

Moonlight Feels Right Starbuck HQ Audio

一発屋ではありましたが、実に良い雰囲気の曲で、ビブラフォンのソロが新鮮でした。僕は日本語の歌詞を付けて一人多重録音し、知人に送りました。もちろん、ビブラフォンは打込みでしたが。2-3年前にガレージの中で探し物をしているときに、当時作ったデジタルのマスターが出てきましたが、引越ししたときにデジタルのデッキを知人に差し上げてしまいましたので再生できません。おそらく、聴くと穴を掘って地球の裏側まで行ってしまいそうなほど恥ずかしくなるのではないかと思います。

Loggins & Messina – Your Mama Don’t Dance

米国で僕らの年代が集まってギターを手にすると、必ず誰かが弾き始める曲で、かのエルビス・プレスリー御大もコンサートで歌ったぐらいです。途中で「Out of the car, Long Hair !(車から降りろ、この長髪野郎)」なんて怒鳴り声が入っていたり、時代というか、日本でも髪の毛を伸ばしただけで不良と言われた時代です。当時の米国は、場所にもよりますが、日本よりも保守的だったのです。僕らの親の年代は多くが軍隊で戦争を経験してましたからね。だって、ママはダンスを踊らないし、パパはロックンロールしないんだから、、、それに比べて我が家は、パパはロックンロールするのに、ママも子供も、誰もロックンロールしない、、、

mamas and papas frustration

おそらく、最初は歌詞がついていたのでしょう。しかし、うまくまとまらずにインストになった、そんな感じの曲ですが、コード進行と入っている音が頭から離れない、不思議な曲です。蛇足ですが、ママ・キャスが ソロでSmothers Brothers Show に出演し、Dream a little dream of meを歌いましたが、実に大人なというかコミカルな演出で何度も爆笑。

Mama Cass Elliott – Dream A Little Dream Live – YouTube

You Didn’t Have To Be So Nice – Astrud Gilberto

Lovin’ Spoonfulのオリジナルも良いのですが、アストラッド・ジルベルトが当時4歳か5歳の息子と歌ったバージョンは本当に楽しそうで暖かい気持ちになります。

Sonny and Cher – Once In A Lifetime / More Today Than Yesterday / Got To Get You Into My Life (Medley / Live At…

2人は夫婦ですのでライブのときは結構「夫婦ならでは」の大人のジョークで客を笑わせてくれます。僕は一度ラスベガスのホテルで彼らのショーを観ています。彼らは本物のエンターテイナーです。このライブ・アルバムはホールではなくディナー・ショー会場で録音されたもので、いくつかそういうジョークも録音されています。アルバムを録音するのですから、それなりのバンドを入れているのですが、バンドの音とスイング感が最高に気持ちいい。僕が勤務していた会社のクリスマス・パーティーで松田聖子が歌ったあとに僕が レノン・マッカートニーの Got To Get You Into My Life を歌った時はバックにホーン・セクションをお願いして、このアレンジをそっくり「そのまま」パクりました。

あるオーケストラの指揮者と食事する機会があり、なぜ日本のオケは聞いていて居心地が悪いのかと聞いたことがあります。彼はドイツで指揮の勉強をしましたが、やはり日本とは明確な違いがあるそうです。個々には正確に演奏しているものの、アンサンブルになると音がダンゴになるというか、音にメリハリがなくなってしまうのだそうです。それはビッグ・バンド・ジャズでも同じで、なんか髪の毛を後ろに引っ張られるようなリズム感というか、粘着感というか、ベタッとしたアンサンブルと言うか、、、それが米国の少し上のクラスのバンドだとビートの頭から音が飛んでくる。一つ一つの音の歯切れが良いため、聞いていて気持ちがいい。特に気持ちがいいのはシンコペーションのリズム感ですね。何でしょうね。技術じゃないんですよね。ビッグ・バンドではありませんが、マイケル・フランクスのポプシクル・トーズ( Popsicle Toes (Remastered Version) )なんて、別に難しい演奏をしているわけでもないのに、このリズム感はタマリマセン。まあ、バックが超一流なのですが。最初はFENで聞き、米国でLPを入手して、新人なのに、このバックか、と驚きました。なにせバックが The Crusaders ( ギターは Larry Carlton )だったのですから。しかもTommy Lipuma+Nick DeCaroですので最強です。僕が好きになる要素がすべて詰まった1曲です。

melody for an unknown girl / paul revere & the raiders

Kicks や Great Airplane Strike などで知られるバンドですが、アルバムに1曲だけ毛色の違う曲が入っていました。Mark Lindsayがサックスを吹いているのですが、決して上手ではないものの、なかなか良い雰囲気です。いつの間にか、たまに聴きたくなるレイダーズ唯一の曲になりました。

Girl On A Swing…The Happenings

カヴァーは多いのですが、このアレンジと歌い方が最も好きです。ボーカル・グループのように思われていますが、ツアーのときはバンド演奏していますので、一応、形態としてはバンドだったのでしょう。スタンダードを上手にアレンジして何度もスマッシュ・ヒットを飛ばしています。米国は古い曲が何度もリバイバル・ヒットし、ロック・ミュージシャンがライブで古いスタンダードを歌ったりします。日本は、なぜ古い歌を若い人がもっと大事に歌い継がないのでしょうか。もったいない。

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2866768-1525119420-1343.jpeg.jpg)

The Shadows Live NIVRAM

特に英国の僕の年代のギタリストは、プロ、アマを問わず、ほぼ全員、ハンク・マーヴィンがギター・アイドルでした。この曲はハンク・マーヴィンのオリジナルで、MARVINのスペルを逆にしてNIVRAMとしています。レコードに最初に収録されたヴァージョンよりも、パリのオリンピア劇場でのライヴの方が遥かにグルーヴ感があります。スタジオ・ヴァージョンは完コピしましたが、このライヴ・ヴァージョンは30年前に途中で挫折したままです。

Atlanta Rhythm Section – Spooky

Classics IVの大ヒット作。事実上、Classics IVと Atlanta Rhythm Sectionは同一バンドと言えなくもありませんが、このヴァージョンの方が遥かに気持ちいい。さすが、実力者揃いだけに演奏も落ち着いていますし、ギターの音がいい。ハムとシングルのツイン・ギター。こんなのライヴで聴いたら泣いちゃうでしょ。でも、どうやったら、こんな音が出るのだろう。

Stardust. – Spanky and our Gang

このグループは日本で言えば「ピンキーとキラーズ」なのですが、ファースト・アルバムにしてすでに実力が何枚も違う。Stardustはシャボン玉ホリデーのクロージングでザ・ピーナッツが歌っていた曲。このアルバムは何曲かが繋がっているパートがあって、この曲は3曲繋がっている2番目です。Stardustと言えば、Ringo Starrのヴァージョン(Ringo Starr – Stardust – YouTube)も好きです。George Martinのアレンジも絶妙。録音も新しいので音も良い。途中でRingoのドラムがフィーチャーされているところなど、憎らしいほど。ドラマー繋がりで言えば、The WhoのKeith Moonのアルバムに入っているTeenage Idle ( Teenage idol – Keith Moon )もいい。いずれも歌がうまくないところが、これはこれで良い雰囲気になっています。

The Rascals – Good Lovin’

ザ・スパイダースThe Spiders/恋のドクターKoi No Doctor (1967年)

ラスカルズ(当時は The Young Rascals。ヤマタツさんがカヴァーしたGroovin’でも有名)のヒット曲ですが、実にノリノリの曲で気に入っていました。ベース曲はラ・バンバかルイ・ルイですが。この曲が1966年。その歌詞の内容というか、恋と医者という「つかみ」をそっくりパクッたのがスパイダースの恋のドクター。1967年でした。この2曲を聴き比べると当時の彼我のレベル差が分かります。歌、演奏、リズム感、すべてが違う。本物と偽者ほど違う。しかも、スパイダースは当時、日本のトップ・バンドだったのです。だから目が(耳が)海外に向いてしまわざるを得なかったのです。(ではありますが、恋のドクターの途中に入っている、ワオー!チューシャ・ピュー!というフレーズは、今でも気に入ってます)

最近は日本でも子供の頃から「洋物」を聞いて育った人が増えてきましたので、まさに長足の進歩ではありますが、ライブでバンドを聴くと、やはりノリ(リズム感)が違うと感じてしまうのですよ。ちなみに、Good Lovin’のB面だったMustang Sallyも気に入って、大学のときにやっていたバンドでよく演奏しました。Gloria – The Shadows of Knight も同様ですが、当時の「白人が歌うブルース」は、僕には「黒人の歌うブルース」より受け入れやすかったのです。

hold me Stevie Wonder

ごく初期のスティービーのオリジナルで、なかなかの佳作です。日本ではSunnyかA Place in the SunのB面だったのではないでしょうか。その2年か3年後に出したAngie Girl ( Stevie Wonder – Angie Girl )も日本のラジオでは殆ど掛かりませんでしたが出来の良い佳作です。米国でシングル・カットされた Once in my life のB面、アルバムではMy Cherie Amourに入っていました。このAngie GirlはNick DeCaroがカヴァーしており、僕がNick DeCaroを知るきっかけにもなりました。ちなみに、米国をはじめ海外でAngie Girl というと誰しもが思い浮かべるのは、この曲ではなく「アンジェにお任せ、アンジェにお任せ」という歌いだしで始まる 日本製アニメ「 女王陛下のプティアンジェ 」です。僕達は米国のテレビ・ドラマを見て育ちましたが、1970年代後半、僕達の子供の時代になると米国人は日本のテレビ・アニメを見ていたのですね。僕はスティービーに二度逢っています。一度目は彼の自宅兼スタジオで、二度目は東京音楽祭で来日したとき某レコード会社の編集スタジオでした。詳細は少々障りがありますので記載しませんが、彼は人の声をよく覚えており、二度目に逢ったときは声だけで僕だと分かり、声を掛けてくれました。

小樽運河 Otaru unga(都はるみ Miyako Harumi)ローマ字歌詞付き(With Lyrics in Rōmaji)

僕は演歌を殆ど聞かずに育ちました。我が家では誰も聞かなかったからです。いまも聞くことは殆どありませんし、我が家の誰も聞きません。興味もありませんし、そもそも知っている曲が殆ど無いのです。そんな中で、唯一ではありませんが、好きな曲がこの曲です。イントロのブラス・アンサンブルの音が気に入っています。歌い方も素直ですし、歌詞も気に入っています。

大滝詠一 朝寝坊 1980

1972年、 大滝詠一 さんの初アルバムに入っていた曲で、いまでもギターを持つと、この曲を弾いてしまいます。メロディーも、歌詞も、アレンジも、すべて気に入っています。たまたまでしたが、30年以上前に一度だけお逢いしたことがあります。最初は無口な人だと思ったのですが、古い曲の話になると、突然、饒舌になられました。そのとき、右足と左足、別々の靴下をはいておられたのを憶えています。大滝さんの曲には好きなものが多いのですが、それには明確な理由があります。大滝さんの歌には「元歌」とも言うべき古い米国の曲が存在することが多く、一部はご自身でも「この曲は、これこれをベースにしている」と公言しておられます。 実は僕も米国の古い曲が好きで音源も数多く持っていますので、 言い換えれば、似通った感性を持っているということだと思います。松田聖子の「風立ちぬ」は名曲だと思いますし、大好きな曲の一つですが、この曲に「そっくり」なのが Jimmy Clanton – Venus In Blue Jeans という1962年の曲です。まあ、聞いてみてください。イントロから途中のフレーズやアレンジに至るまで、あちこちに「風立ちぬ」が出てきます。しかし、 松本隆さんの詩がこの曲を完全に Venus In Blue Jeans とは別の「日本の曲」にしています。

また時間のある時に追加します。